利维坦按:

其实如果从情绪/感受的角度来看,我们还不应该忽略一个重要的事实:人的“第二大脑”——肠道。肠道神经系统(Enteric Nervous System),是由神经细胞组成的复杂网络,遍布整个肠胃消化管道。其神经元的数量和脊髓相当(约1亿个神经细胞)。与身体其他器官不同的是,肠道可以独立运作。它不需要听从大脑指挥,可以自行发号施令。也就是说,其功能远不止消化食物那么简单。

© Rebloggy

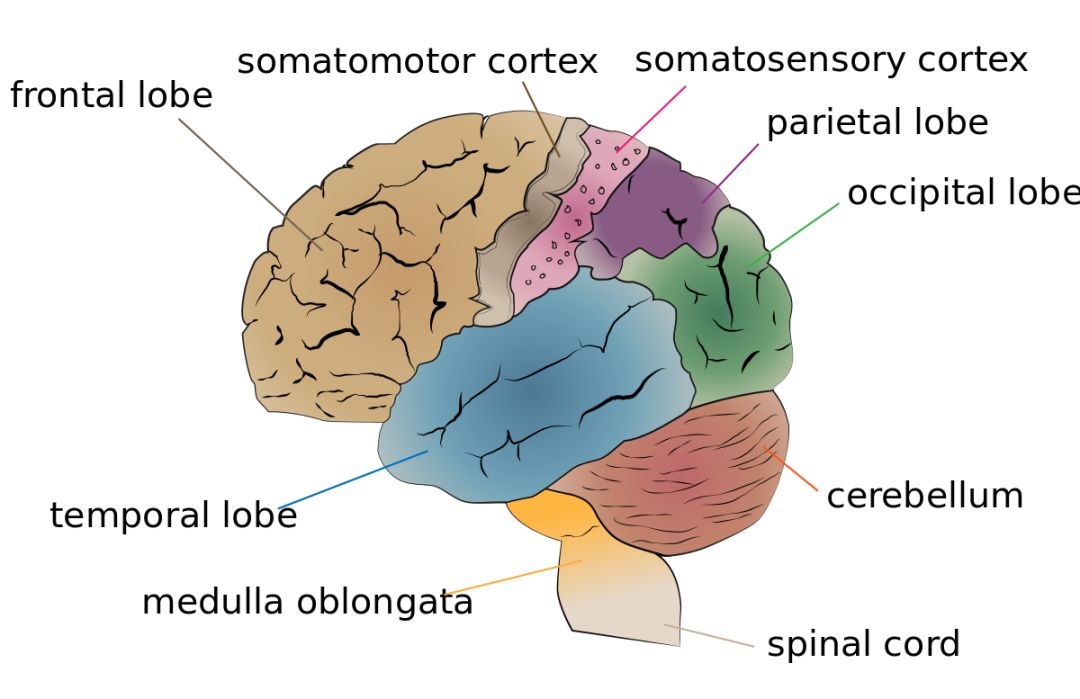

在我们的日常生活中,网络无处不在。我们每天都要使用各种错综复杂的网络:公路网络、铁路网络、海上航线以及商业飞行航线。甚至在我们的具象体验之外,也有网络存在。想想万维网、电力网,还有宇宙——银河系就是无尽星系网络中的一个无限小的结点。然而,这些内部能够产生相互作用的连接系统大多都没有我们颅骨下的那个网络复杂。最近这些年,神经科学获得了更多关注,许多人都对神经活动测试中大脑区域“点亮”的鲜艳彩色画面熟悉起来了。经常出现在这类测试的大脑区域有:位于耳朵旁、与记忆相关的颞叶,位于脑后部、负责视觉功能的枕叶。所有这些功能各不相同的区域是如何相互作用并产生我们的思维的,这类人脑功能示意图尚且无法告诉我们。我们实验室和其他实验室都借用了图论这个数学分支中的语言来解析、探索并预测大脑中的复杂相互作用。正是这些相互作用,在激烈纷乱的神经电活动与一系列认知任务(感知、记忆、决策、学习、运动)的巨大鸿沟之间架设起了一座桥梁。网络神经科学这个新领域建立并强化了这个观点:大脑中的特定区域会开展特定活动。从最为基本的角度上说,大脑实际上就是由1000亿个神经元组成的庞大网络,其中至少有100万亿个连接点,或者说突触;而我们人类这种意识生物的本质也正是由这一网络所决定。网络神经科学的目标正是理解这种复杂性。我们现在已经可以将脑成像技术提供的数据建模,形成一幅由结点(node)和边(edge)组成的图(graph)。在图中,结点代表网络单元,比如神经元,或者换个别的例子,就是飞机场。边的作用就是连接各个结点——想想神经元互相交织在一起的场景,或者那些错综复杂的飞机航线。

© Gfycat

在研究中,我们把人类大脑精简到了一幅大概只有300个结点的图画。各类区域通过代表大脑结构性连接的边连接起来:这些名叫“白质束”的粗大管状束把大脑中的各个区域紧密结合在一起。这种将大脑描绘成一张统一网络的研究方法已经产生了一幅更加清晰的认知功能图景,还有一项具有现实意义的好处:我们可以借此更好地诊断并治疗精神疾病。展望未来,对大脑网络的更深入理解或许会奠定许多全新领域的蓝图,其中包括:高级人工智能、新型医学、能够改变抑郁症患者大脑内失灵神经回路的电刺激技术——或许还有能够治疗精神疾病的遗传疗法。思维之音要想理解神经网络是如何构建我们认知能力基础的,首先就要理解一个类比:演奏交响乐的管弦乐队。直到最近,神经科学家很大程度上还是在孤立地研究各个大脑区域的功能。大脑各部位的神经就好比管弦乐队中分立的铜管部、打击乐部、弦乐部和木管部。对大脑的这种功能分级代表了一种可以追溯到柏拉图的方法——简单地说,就是先将现实(自然)从接合处切割开,然后再研究各个独立分部。

正如研究杏仁体进行情绪处理的方式对神经科学大有裨益,与之类似,掌握小提琴发出高音的方式对整个管弦乐队也至关重要。不过,哪怕完整研究了大脑各个区域及其功能——视觉、运动、情绪等等——我们也无法知道它究竟是如何运作的。正如将组成管弦乐队的全部乐器列出清单也无法谱写出贝多芬的《英雄交响曲》一样。网络神经科学已经开始着手揭开这些谜团。这门学科研究每块大脑区域嵌入到同类区域组成的局部网络中去的方式,并且把各局部网络间的连接点绘制出来,以此研究这些局部网络是如何嵌入到大脑这个大型综合网络中去的。具体方法主要有两种。其一,研究能够体现大脑这支管弦乐队演奏方式的结构性连接。这是创造音乐的物理学内涵,而特定音乐作品的独特演奏方式则限制了具体演奏出的内容。演奏方式很重要,但它并不是音乐本身。换句话说,正如各类乐器的集合并不能代表音乐一样,各种连线的集合当然也不能体现大脑功能。第二,鲜活的大脑是无数神经元组成的庞大管弦乐队,它们以相当固定的方式在一起工作。在研究中,我们通过测量每对区域活动之间的关联程度——这种关联表明了它们正在“合奏”——聆听大脑演奏的音乐。对联合活动的这种测量结果叫作功能连接性,我们可以通俗地认为它反映了大脑演奏的音乐。如果两块大脑区域具有相同的时变波动,我们就认为它们在功能上是相关的。大脑中的这种音乐就和法国号和中提琴发出的乐音一样重要。我们可以把大脑音乐的音量看作各大脑区域周围涌现的电信号的活跃程度。尽管如此,在大脑这个重量为三磅的器官中,还是有一些区域会在某些时刻表现得更加活跃。我们都听说过这种说法:人类只开发了大脑功能的一小部分。实际上,整个大脑无时无刻不处于活跃状态,但每个特定任务只能将其中一小部分的活跃性从基础活跃水平线上提高。这种特性并不代表你的认知潜能只开发了一半。实际上,假如整个大脑同时处于强烈活跃状态,就好像管弦乐队的所有成员都尽可能大声地演奏一样——这个场景会产生混乱,阻碍交流。这种震耳欲聋的声音无法表达出伟大音乐作品中的情绪元素。无论是在交响乐中还是在大脑中,传递信息的都是相对高音、韵律、节奏和战略性的停顿。

模块性正如管弦乐队可以分成数个乐器组,大脑也可以分成数个结点组,称为模块——一种对局部网络的描述。每个人的大脑都是模块化的。即便是神经网络只有302个神经元的秀丽隐杆线虫都有模块结构。模块内结点互相之间的联系要比与其他模块结点间的联系强得多。

© Wikipedia

大脑内的每个模块都有某种特定功能,正如交响乐中的每类乐器都有自己的定位一样。我们最近对大量独立研究进行了评估——也就是开展了一项荟萃分析——其中包括了1万多项功能性磁共振成像实验。在这些实验中,被试共完成了83项不同认知任务。结果发现,这些任务分别对应不同的大脑网络模块。我们发现,有一些模块负责注意力、记忆以及内省的思考,还有一些模块则专注于听力、运动以及视觉。这些感官和运动认知过程涉及单一、连续模块,其中的大部分都位于单片脑叶内。我们还发现,模块内的计算过程并不会让其他模块变得更活跃——这是模块处理中的一个重要方面。想象这样一个场景:管弦乐队中的每一位音乐家都要在其他人改变弹奏的音符后立即随之作出改变。这么一来,这支乐队就会逐渐失去控制,肯定不会发出悦耳的声音了。大脑中的加工过程与之类似——每个模块都必须能在很大程度上独立运作。远至柏拉图,近至杰瑞·弗多尔(Jerry Fodor),无数哲学家都强调了这种模式的必要性,而我们的研究又证实了这点。虽然各个大脑模块很大程度上都是独立工作的,但交响乐要求各组乐器都能协调一致地演奏。单个模块产生的信息最终还是得与其他模块整合到一起。只用大脑的视觉模块看电影,却不运用情感模块,观影体验必然会差很多。因此,为了完成这么多认知任务,各模块之间还必须经常紧密合作。短期记忆任务——比如默记新手机号码——需要听觉模块、注意力模块和记忆加工模块的协同合作。大脑使用各种枢纽——来自不同大脑模块的连接点相遇的结点——整合并控制多个模块的活动。某些整合并控制大脑活动的关键模块,在完成自己的任务时比其他模块更大胆积极。它们的连接点会延伸到整个大脑中的多片脑叶内。例如,额顶叶控制模块就横跨了额叶、顶叶和颞叶,出现于进化时间尺上相对较为晚近的时间。相对于与我们亲缘关系最为接近的灵长类祖先来说,这个人体模块特别大。它就相当于乐队指挥,在大量认知任务中都表现得相当活跃。额顶叶控制模块保证了大脑各模块能够运作得协调一致。它深度参与了所谓的“执行功能”——包括决策、短期记忆以及认知控制等独立过程。认知控制就是产生复杂战略并禁止不当行为的能力。另一个高度互通的模块是显著性模块,它与额顶叶模块相连,负责管理大量与注意力有关的行为并且会对外部新刺激作出反应。例如,看看这两个字:蓝红如果有人要你回答字的颜色,那么你一定会快得多地答出用红色标出来的那个字。当你回答蓝色标出的字时,额顶叶模块和显著性模块会同时激活,这是因为你必须压抑把“蓝”字读出来的天然倾向。最后还要介绍一下默认模式模块,这个模块涉及的脑叶和额顶叶一模一样。默认模式模块包含许多枢纽,和大量认知任务有联系,包括内省思考、学习、记忆提取、情绪处理、推断他人精神状态等等,甚至还包括赌博。至关重要的是,破坏这类含有大量枢纽的模块会干扰遍及整个大脑的连接点的运作,并且引起大范围的认知障碍,就像处于枢纽位置的飞机场遭遇恶劣天气时,全国的航班都得因此延期一样。

个体连接尽管我们的大脑拥有确定的基础网络组件——通过枢纽交汇在一起的各种模块——每个人的神经回路绕线方式还是出现了一些轻微的不同。研究人员最近对这种多样性投入了大量关注。最初的时候,也就是在一个叫作“人类连接体计划”(the Human Connectome Project)的项目中,1200名年轻人自愿参加了一项由美国国家卫生研究院资助的大脑网络结构研究。(这个项目的终极目标是要追踪被试整个生命周期内的大脑网络结构。)(www.humanconnectomeproject.org/)研究人员利用功能性磁共振成像技术探测了每个被试的结构及功能性连接网络,同时还以认知方面的测试和问卷为补充,分析了280项行为和认知特征。被试们要提供的信息包括睡得如何,饮酒频率如何,语言能力及记忆能力如何以及情感状态如何。来自全世界的神经科学家都已经开始着手研究这个详实的数据库,以期掌握我们的大脑网络塑造思维的方式。我们实验室和其他实验室都利用了人类连接体计划中数百名被试提供的数据,已经证明了大脑连接模式建立了一种可以区分每个个体的“指纹”。那些特定大脑区域拥有强大功能性连接的被试词汇量庞大,表现出了更高的流动智力——这种能力有助于解决刚出现的新问题——还能延迟满足。他们往往受过更多教育,对生活的满意程度也更高,记忆力、专注力都更好。而在这些大脑区域的功能性连接较弱的被试流动智力较低,大部分都有药物滥用史,睡眠质量较差,并且专注力下降。受到这项研究的启发,我们后来证明,可以用枢纽连接间的特定模式描述这些发现。如果你的大脑网络拥有与众多模块相连的强大枢纽,那么其模块往往会出现彼此间明显隔离的现象,而你也就能在各种任务中表现更佳,无论是短期记忆还是数学、语言或是社会认知。

简而言之,你的思想、感受、怪癖、缺点以及精神坚韧度都由大脑这个统一的整合网络通过特异化或组织化编码形成。总结起来就是,让你成为你的就是你脑海中演奏的音乐。大脑中的同步模块既能建立你的身份信息,也能帮助这个信息在长时间内维持下去。这类模块演奏的曲子总是颇为相似。我们可以在被试参与的另外两项人类连接体计划的研究中看到这种相似性。这些被试参与了涉及诸多方面的各类任务,包括短期记忆、识别他人情感、赌博、敲手指、语言、数学、社交推理以及一种通过自我诱导让思绪神游的“休息状态”。有趣的是,在所有这些活动中,大脑网络功能性连接体现的相似性都比我们预想的更高。回到我们的交响乐类比上来,这并不是说大脑在做数学运算的时候演奏贝多芬,在休息的时候则演奏图派克(Tupac)。我们大脑中的交响乐是同一位音乐家演奏的同种音乐风格的曲目:这种一致性来源于大脑的物理通路或结构性连接限制了神经信号在大脑整合网络上的传播路径。此外,这些物理通路还描述了功能性连接的配置方式,比如负责数学或语言的这些。用音乐中的类比来说就是,低音鼓是演奏不出钢琴旋律的。

大脑音乐的改变也是不可避免的,就像同一首管弦乐也会有不同演绎一样。物理上的连接会在数月甚至数年的过程中发生改变,而当我们从某项任务切换到另一项时,功能性连接会在数秒时间内完成切换。结构性连接和功能性连接的改变在青春期大脑发育过程中都扮演了非常重要的角色,这个时期也是大脑连线图的最后完善阶段。青春期阶段非常重要,因为许多精神疾病的第一个信号常常就发生在这个时期或者成年早期。与我们研究相关的一个领域就是理解大脑网络从孩提阶段和青春期到成年期这一段时间中的发展方式。这中间的变化过程由潜在的生理变化驱动,但也会受到学习、对新想法和新技能的接触、个人社会经济地位和其他经历的影响。大脑网络模块出现于生命的极早期,婴孩还在子宫中时就有了,但其中的连接会随着个体的成长而被重新定义。整个童年过程中大脑网络与枢纽之间不断加强的结构性连接,与各模块之间分化程度和效率的提高有关,这样,年轻人才能执行像复杂推理和自我管理这样的任务。我们还发现,社会经济地位更高的孩子,大脑中各模块间的分化速度更快,这强调了生长环境的关键影响。结构性连接的改变比较缓慢,但功能性连接可以很快(几秒钟或几分钟)完成重新配置。这种快速转变的能力对不同任务间的切换甚至是单一任务中的大量学习需要都很有帮助。在一系列我们从2011年开始就跟进到现在的研究中,我们发现,拥有可随时改变模块的网络会在那些拥有更强执行能力和学习能力的个人身上出现。为了更好地理解这其中发生了什么,我们使用了一项名为“我的连接体”的里程碑式研究的公开数据。在这项研究中,斯坦福大学心理学教授拉塞尔·波尔德拉克(Russell Poldrack)于1年多的时间里,每周3次亲身接受成像检查和认知评估。虽然大多数模块自主且独立工作,但大脑有时会自发地把它们之间的连接重组。这个称为“功能网络灵活性”的性质,允许模块内具有强大功能性连接的结点在短时间内与其他模块建立许多连接,从而改变整个网络中的信息流。通过这项研究中的数据,我们发现,大脑网络连接线路的改道每天都会发生变化,并且变化的方式与积极的情绪、兴奋和疲劳相匹配。在健康的个体身上,这类功能网络灵活性与更好的认知功能相关。不和谐的音符大脑连接的配置还反映了个人的精神健康状况。异常连接模式往往会和抑郁症、精神分裂症、阿尔兹海默症、帕金森症、自闭症谱系障碍、注意力缺失症、痴呆症以及癫痫症相伴出现。大多数精神疾病不会局限于大脑中的单个区域。受精神分裂症影响的神经回路会在整个器官内广泛延伸。精神分裂症的所谓“失联假说”认为,精神分裂症患者大脑中的各个模块本身并没有任何异常,问题在于模块间的连接过多。在一颗健康的大脑中,大部分模块都是独立、自主运行的,而在网络连接中引入灵活变化的能力对认知功能是有积极意义的——当然只在一定范围和程度上才是如此。

在实验室中,我们发现,在精神病分裂症患者及其一级亲属的大脑中,神经网络重新配置自身的方式有太多的灵活性了。另外,当结点意外地切换语音模块和听觉模块之间的连接时,就可能会出现幻听现象。这种意料之外的混合或许会导致人们觉得大脑中响起了声音。

与精神分裂症一样,重度抑郁症也不是大脑中单个区域的异常状况引起的。现在看来,有3个模块会受到抑郁症的影响:额顶叶控制模块、显著性模块和默认模式模块。实际上,抑郁症的症状——无法控制情感,对情感事件和深沉思想的敏感性的变化——正好也是这些模块管理的部分。

患上重度抑郁症的结果就是,这3个模块之间的正常交流开始变得不稳定。通常情况下,模块与模块之间的活动会反复来回拉扯、切换,这样才能用更多内省思想平衡感官输入的认知过程。然而,在抑郁症患者身上,默认模式模块占据了主导地位,患者本人也就长时间地陷入了沉思状态。这样一来,大脑演奏的这段音乐就变得日益不平衡了,就好比某个乐器组在交响乐演奏中长时间地成了主角。这些观测结果大大扩展了我们对抑郁症患者大脑神经网络性质的了解。现在,我们已经可以靠着大脑中的连接模式诊断这类疾病的某些特定亚型,并由此确定哪些区域需要用电刺激技术进行治疗。神经网络进化除了研究大脑发育过程之外,网络神经科学家也已经开始提出这样一个问题:为什么大脑神经网络会在数十万年的进化过程后最终采取现在这种形式。我们确证为枢纽的这些区域其实也是人类大脑在进化过程中扩张最厉害的部分。人类大脑中这些区域的大小已经是猕猴的30倍了。大脑枢纽越大,各模块间的整合过程很可能就越多,因而也就能支持更复杂的计算。这就好比说进化过程增加了管弦乐队中某一乐器组的音乐家数量,从而能够演奏出更复杂的曲子。神经科学家探索这些问题的另一种方式是:创建计算机模拟网络并把它们置于进化压力之下。在实验室中,我们已经开始探索大脑枢纽的起源问题了。这个尝试的起点是一张所有边都随机均匀放置的模拟网络。然后,我们给这张网络重新布了线,以模仿自然选择过程,形成独立的模块,并且体现了网络科学中的一项称为“小世界”的特性。在这个小世界中,形成了一些可以让相隔遥远的网络结点轻松交流的路径。随后让成千上万张此类网络各自进化,其中的每一张最终都包含了神经枢纽。这些枢纽不仅与多个模块紧密结合,而且互相之间也紧紧相连,形成了所谓的枢纽集合。选择过程中没有任何因素明确有利于这种枢纽俱乐部的产生——它们就是从这个迭代过程中诞生的。这项模拟证明,要想进化出能够在多个模块间实现信息交流的大脑,一个潜在方案是先进化出彼此紧密相连的众多神经枢纽。值得注意的是,真正的网络——无论是大脑,还是飞机场、电力网——都拥有紧密相连的耐用枢纽,和上述进化模拟实验预测的一模一样。这个结果并不是说真正的进化过程就会与我们模拟的完全一致,但它的确向我们展示了一种大自然操控大脑进化的可能手段。思维的状态

1988年,当诺贝尔奖获得者、物理学家理查德·费曼(Richard Feynman)逝世的时候,他办公室的黑板上写着:“那些不能创造的东西,自然也无法理解。”费曼留下了一句美丽的格言,却也错过了一个关键性的观点:这句格言应该修正成“那些不能创造且不能控制的东西,自然也无法理解”。即使我们的能力不足以成为乐队指挥,也即在缺乏这种程度的控制的情况下,凭我们的所知也仍旧能够欣赏交响乐。就大脑这事来说,我们已经对其形式及其网络结构的重要性有了基础性的了解。我们知道是大脑决定了我们现在的样子,但这一切是如何发生的?我们还知之甚少。改写数学家皮埃尔-西蒙·拉普拉斯(Pierre-Simon Laplace)对决定论及力学的解释,并将其应用到大脑上来,应用到每个人当下这一刻的大脑上来,那么我们就可以把人类的精神状态视为过去种种状态的汇编,凭此即可预测未来。一位知晓所有大脑运作原理并且知晓某人大脑一切信息的神经科学家就可以预测此人的精神状态——无论是未来的,还是过去的,都会呈现在此人的思维中。由于许多精神疾病都与神经网络功能不正常有关,我们就可以运用这些知识来预防病痛和折磨。凭借足够高的工程学技艺,我们还能开发出这样一些植入式设备:它们能够改变甚至产生新大脑网络,或者能够通过编辑染色体组从源头上预防与精神疾病相关的混乱网络的出现。如果能够实现这样的成就,我们就能治疗相关疾病,在遭遇中风或相关外部伤害后恢复大脑功能,还能提升健康人体的大脑功能。在实现如此美好的未来愿景之前,我们仍需先填补上两项主要空白:我们必须更深入地了解个人基因、早期人生历程和生活环境塑造大脑结构的方式,还必须更深入地了解这类结构是如何产生各种大脑功能的。神经科学家现在已经从人类基因组中了解了一些大脑结构是如何催生功能性网络的知识,但仍需精确掌握这个过程的出现方式。我们已经开始知晓大脑网络的形成方式以及环境对其的塑造,但距离彻底解释这个过程的高度复杂性还差得很远。大脑的网络线路以及结构性连接限制了模块相互作用的多样性,但我们对这方面仍旧知之甚少。当我们填补上这些空白之后,人为干预、引导大脑功能往健康轨迹上发展的可能性就大大提高了。就目前来说,阻碍我们继续前进的是我们对大脑仍旧模糊的认识——我们现在的状态就好像站在音乐厅外面,只看到了乐器的剪影一样。而神经科学家研究的每个大脑区域都含有数百万个每毫秒都在释放信号的神经元,而我们还只能每隔一秒钟左右间接测量他们的平均活动水平。到目前为止,我们可以做到粗略识别人类大脑中的结构性连接。幸运的是,科学家和工程师们已经采用了相关方法,能够产生愈加清楚准确的数据。靠着这些数据,我们就能更深入地窥见已知宇宙中最为复杂的网络:你的大脑。关于作者:丹尼尔·S.巴赛特(Danielle S. Bassett)是宾夕法尼亚大学生物工程系副教授,主攻方向为物理和生物系统中的网络,2014年成为麦克阿瑟学者。马克斯·波特雷罗(Max Bertolero)是巴赛特复杂系统研究小组的博士后研究员,加利福尼亚大学伯克利分校系统神经科学博士,哥伦比亚大学哲学和心理学学士

相关推荐

相关推荐

渝公网安备 50019002502348号

渝公网安备 50019002502348号